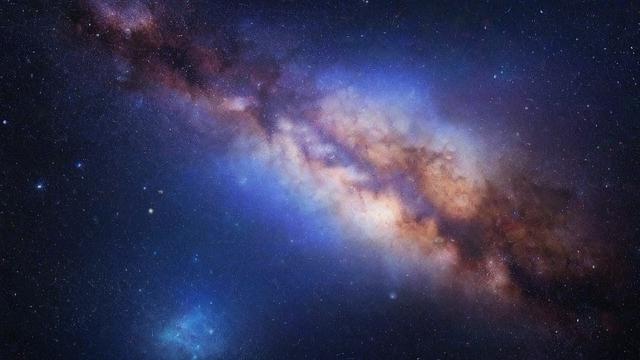

银河知识卡片,如何利用碎片化学习探索宇宙奥秘?

浩瀚的银河系藏着无数未解之谜,从闪烁的恒星到神秘的黑洞,每一处细节都令人着迷,但对于大多数人来说,天文知识往往复杂晦涩,难以系统掌握,将银河知识拆解为卡片式内容,或许是让宇宙更贴近日常的最佳途径。

为什么需要银河知识卡片?

现代人的生活节奏快,注意力容易被碎片化信息切割,传统天文教材篇幅长、专业术语多,容易让初学者望而生畏,而卡片化设计恰好解决了这一痛点:

- 信息精炼:每张卡片聚焦一个知识点,猎户座腰带三星的命名由来”或“银河系旋臂的形成原理”,用300字左右讲透核心内容。

- 视觉辅助:配合星云照片、示意图或信息图表,将抽象概念转化为直观形象,NASA发布的哈勃望远镜影像就是绝佳的素材来源。

- 灵活学习:通勤时浏览恒星分类卡片,睡前阅读暗物质科普片段,利用零散时间搭建知识框架。

中国科学院国家天文台研究员李菂曾指出:“天文普及需要降低认知门槛,但绝不能牺牲科学性。”这正是知识卡片的价值——在严谨与易懂之间找到平衡点。

如何设计优质银河知识卡片?

主题分层:构建知识网络

将银河系知识划分为层级模块,

- 基础层:光年概念、星座辨识、天体分类

- 进阶层:恒星演化周期、星系碰撞模拟、引力透镜效应

- 专题层:银河系中心黑洞观测史、系外行星搜寻技术

每张卡片底部可设置“关联卡片”提示,例如在“超新星爆发”卡片推荐“中子星形成”和“重元素合成”相关内容,引导读者自主探索。

数据可视化:让数字会说话

天文研究依赖大量观测数据,但普通读者难以理解原始数字的意义。

- 将“银河系直径约10万光年”转化为直观对比:“如果太阳系是一枚硬币大小,银河系相当于整个中国版图。”

- 用渐变色彩标注恒星表面温度,从红矮星的3000K到蓝超巨星的50000K,建立视觉记忆锚点。

欧洲空间局(ESA)的科普团队发现,采用信息图呈现的数据,公众记忆留存率比纯文本高47%。

人文联结:跨越科学与文化的桥梁

银河知识不仅是冰冷的公式,更承载着人类文明的集体想象:

- 对比古希腊神话中的星座传说与现代天文学解释

- 分析敦煌星图与哥白尼日心说的历史对话

- 解读《三体》中“黑暗森林”假说与费米悖论的真实关联

哈佛大学天文学系前主任阿维·洛布教授强调:“当人们意识到科学与自身文化血脉相连时,学习动机将大幅提升。”

实践案例:卡片式学习如何改变认知

中学生天文社团

南京某中学将银河系知识制作成扑克牌大小的卡片,背面印有相关问题,社团成员在课间通过互相提问巩固记忆,三个月后天文学竞赛获奖人数增长200%。

天文馆互动展项

上海天文馆的“银河拼图”展台,游客通过拼接磁力卡片了解星系结构,监测数据显示,参观者在该展项平均停留时间达9分钟,远超传统图文展板。

社交媒体科普

抖音账号“银河碎片”用15秒卡片视频解说天文现象,单条“银河系自转速度”播放量超800万,证明碎片化内容同样能引发深度思考。

银河卡片的未来可能性

随着AR技术普及,扫描卡片即可在手机端呈现3D星云模型;智能算法能根据用户浏览记录推荐个性化知识组合;教育机构可能开发“银河知识卡牌游戏”,让学习过程更具互动性。

英国皇家天文学会会员马克·汤普森认为:“下一代天文教育将打破教室边界,任何对星空好奇的人,都应该拥有触手可及的学习工具。”把银河装进卡片,或许就是我们迈向星辰大海的第一步。

当你下次抬头望见夜空中的银河,那些曾经陌生的光点将变得熟悉——因为它们早已在你的知识卡片里,静静等待被唤醒。

作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/articals/44678.html发布于 2025-04-14 06:14:23

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司